『1999年、25年目の竜宮城レポート』

冨士玄峰

【はじめに】

インドにおける仏教改宗運動はいよいよ盛んになりつつある。中心的指導者は言うまでもなく、インド国籍名、アーリア・ナーガアルジュン、日本人僧・佐々井秀嶺師(65歳)である。

仏教改宗への論法はこうである。われわれを現実に不可触差別から救ってくれたのはバイブルでもコーランでもない。インド国憲法である。それを作ったアンベードカル博士は仏教を信じた。だからあなた方も仏教に改宗しなさい、と説いていくという。

そうした仏教徒の第三世代から、日本の禅を学ぶものが現れた。佐々井師の下で出家したムルリク・コブラガデ、得度名ボディーダルマ(36歳)である。

すでに、十二年にわたって、岡山曹源寺の原田正道老師の下で修業を続けている。いよいよ、彼、ボディーダルマによって、まず南インドの地に臨済禅の種が播かれようとしている。

その様子を、今回、花園大学学長、祥福寺僧堂師家、河野太通老師が主宰されるボランティア団体ラックのスタディツアー一行の、初めてのナグプール訪問を通して報告しよう。

【空港での歓迎】

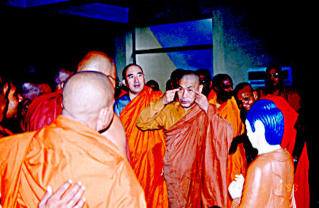

一九九九年八月二十五日、ツアー一行は内外ともに新装なったナグプール空港に到着した。およそ一時間半も前から空港の車寄せに、二百人くらいの仏教徒が出迎えていて、太通老師団長・曹源寺原田正道老師副団長はじめ一行が出てこられると、婦人方が首に次々と花環(ハール)をかけて差し上げる。

その場で、全員が誦えるパーリ語のお勤めが始まった。一行は予想もしなかった群衆と初体験の歓迎行事に茫然としている。

臨済禅の師家老師がお二人、初めてナグプール(竜宮城)来訪されるというので、いつにもましての大歓迎であった。翌日の新聞各紙にも大きく取り上げられ、佐々井上人に訳していただいたが、実に克明に伝えられていた。

パレードはまず、改宗記念広場に向かい、広場に祭られた博士の胸像と巨大なドームの記念堂を参拝し、次に国立銀行前交差点のアンベードカル博士の立像に老師方が表敬訪問の花環を捧げられた。立像の足元まで3メートルはあると思う。梯子を登っていただくのだが、角度がまるで立っていないので、まるで四つん這いに近い格好になる。ここでは日本の常識はもちろん存在しない。老大師に梯子を登らせるのである。VIPは皆そうすることになっているというのがインドの常識だ。

【長すぎるはしご】

以前、佐々井上人が昇るのを見たことがあるが、粗末なありあわせの梯子であった。降りるときは、結局、梯子があぶなっかしいので、直接、民衆がわらわらと手を差し伸べ、その無数の手の中に軟着陸した。

その時と比べれば数段大きくて長い梯子を用意しているのだが、長すぎるのが仇となって、角度を立てることができない。こんな浅い梯子のかけ方は見たことがない。実に気の毒な格好となるのだが笑いごとではない。老大師は白衣であるから、裾がこれまた大変である。しかし草履を脱がれると、登り始められた。こちらは内心ハラハラしながら見守るしかなかった。

巨大な黒いアンベードカル像は憲法の本を右胸に抱えている。その上を半球形のコンクリート製のドームが人天蓋として覆っている。立像の足元にたどりつかれたが、そこに立とうとすると、像にしがみついて身を支えるしかない。しかも花輪を像の首にかけるのだが、手では頭を越すことができない。危ないので、憲法の本のところに置かれた。次ぎに登られた正道老師の時は、誰かが棒を下から渡した。その先端に花輪をかけて、やっと首にかけていただいた。それほど大きな像なのである。このセレモニーで両老大師は、おそらくどっとお疲れになったことと思う。翌日も別の町で同じような梯子を上っていただくことになった。

今回、太通老師がナグプール入りされた目的の第一はアンベードカル博士に導かれた仏教徒の姿を見ていただき、現在の指導者である佐々井上人と会っていただきたいという願いからであるが、いまひとつはコンダサオリの孤児院の視察であった。昨年八月に小生が十年ぶりにナグプールを訪れた際に、ラックを主催しておられる太通老師に、孤児院支援をお願いしてほしいと上人より依頼を受けた。その旨を申し上げたところ、早速にスタディツアーを結成して南天竜宮城に入っていただくことになった。

【コンダサオリの孤児院】

ジープを降りて橋のない小川を渡り、緩やかな斜面を登ると、背後に緑豊かな低い山を控えて、広々とした孤児院の全景が開ける。実に風致の良いところである。

四人編成の歓迎のドラマーが待ち構えていて、一行の先頭を歩き出した。大太鼓二丁、小太鼓一丁、それに小さなシンバルで、インドの祭りやパレードにはつきものだが、なにしろそのやかましさは半端な音量ではない。特に太い針金の

バチで打つ小太鼓は耳に障ることこの上ない。

太通老師の目が笑って「こりゃかなわん」と、言っておられるので、佐々井上人に「もっと先の方で打ってください。みなさん疲れておられるから、こたえるんです」と言った。上人は、「これはいかん」ということで、楽隊の背後で両手を広げて、もっと先を歩けと、それとなく促すさまはちょうどニワトリを追いたてるようで可笑しかった。

その折りの一行メンバーは、ダルマ・セナのサンバイザーをプレゼントされて、額にかぶっておられた。ダルマ・セナとは仏教徒の組織で「法兵」という意味だ。インドではセナとつく団体が他にもあって、団結心を表したものである。

このサンバイザーは佐々井上人の下で広報部長的役割を果たしている人が考案したアイデア作品である。

孤児院の建物から、孤児たちがきちんと制服を着て、団扇太鼓を打ち、「ナンミョーホーレンゲーキョー」と、お題目を唱えながら、一列縦隊で出てきた。出迎えの行進である。

「何だか人数が少ないですね」と尋ねると半数はマンセルのお寺の方で、待機しているとのことであった。予定の順序を変更して、こちらへ先に来たので、いよいよマンセルの方では、待ちくたびれることになる。こうした場合、後でどのようにフォローしているのか、心配になるほどであるが、予定が大幅に狂うことには、こちらの人たちは慣れているのだろうと思うしかない。

現在、40数名いるはずである。一行の中には「なぜ、お題目なのか」といぶかしむ顔もあった。これは岡山の中島妙恵さんという有髪の尼僧さんがやはり支援活動をしておられて、岡山のAMDAの協力を得て、マンセルのさらに先のラムテークという山のふもとの広大な土地に、アユルベーディック植物園を開いて、印方の薬用植物を栽培し、それを売却して、自立の資金を産み出そうという構想のもとに精力的に働きかけておられる方である。

その彼女が指導して、お題目を教えたのである。そこで小生は思わず誰に言うともなく「早いもの勝ちなんです」と言った。誰か熱心な人が来て、座禅を指導すれば彼らは座禅をするようになるだろうということである。ただ、今回の歓迎のためのデモンストレーション的な行進には、好印象を持てなかった。何か子供たちに芸をさせているようで、こうした施設にありがちな傾向なのかもしれないが。小生が小声でそのことを申し上げると、正道老師は「バランスが難しいでしょうね」と言われた。

【竜樹の遺跡発掘】

コンダサオリからさらに農園によって、最後の予定地マンセルに着いたときは、みなさんも限界という感じであった。

竜樹寺、別名文珠師利大寺の背後の山全体が巨大なストゥーパの遺跡である。雨期の間は発掘箇所の上を銀色のトタン板で覆っている。寺の二階は博物館になっており、発掘主任のシャルマ博士は、花園大学の学長が来られるという連絡に、ボンベイからやってきて、待ち受けていた。おおかたの人は疲労困憊の態であったし、添乗員は帰りの時間が既にリミットを切っていると焦っていた。

しかし団長である学長老師が二階へ上がられたので、やはり主に坊さんたちは、なんといってもあの竜樹の遺跡であり「南天の鉄塔」かもしれないと聞いては、じっとしておれず、ついて上がってシャルマ博士の説明を受けた。

一九九七年十二月、インド中央政府考古局の元局長ジョシ氏と発掘主任のシャルマ博士らによって発掘が始められた。推定されるストゥーパの直径は四十八メートルもあり、サンチーの仏塔よりもはるかに大きい。

すでに大量の出土品、印章、古銭、工芸品、彫刻、石像などが十分な保管倉庫がないまま、研究整理を待っている状態である。古い地層からの出土品がも鏃などの石器から始まり、古い文明の痕跡、あちこちの岩の表面に彫られた不思議な古代文字は、解読できず、竜文字と呼ばれている。

紀元前二世紀のマウリヤ王朝から四世紀のワカタカ王朝時代を示す遺物が多数見られる。

特に昨年出現した、石灰を固めた、巨大な首のない人物像は他に出土例を見ないもので、昨年の雨期から透明なプラスチック板で全体にふたがしてあり、十一月十六日から再会されている発掘によって、さらに新たな成果が報告されるだろう。報道で知ったスリランカ大使や、また考古学ファンのイスラエル大使夫妻も現地を視察し、絶賛して、是非、ユネスコに報告すべきだと、進言されたという。

太通老師は熱心にシャルマ博士の説明を聞いておられた。山上に登って発掘現場を見ていただけなかったのは誠に残念であったが、佐々井上人は、知る人ぞ知る不思議な直感と長年の現地での伝承の研究、特にジャータカ・カタの研究によって、この古くからの鉄鉱山の中心にあるマンセルの巨大なストゥーパこそ竜樹の「南天の鉄塔」であり文珠師利菩薩は竜樹であるという推論を導きだしておられる。今後きっと思いもよらぬ、いわゆる学会を瞠目させるような発見があろうことは間違いない。

【ボディーダルマの南インド開教】

今回、特にボディーダルマの師である曹源寺原田正道老師が副団長として参加されたのは、ボディーダルマが開教している南インド、カルナタカ州宗のビジャプールの郊外ビジャルギーでの地元の青年を中心とする座禅会を指導していただくことであった。

よる八時にナグプール駅へ老師一行をお見送りする。アジャンター、エローラ遺跡のあるオーランガバードを目指して、途中のジャルガオンまで八時四十分発の夜行寝台電車で行くのである。

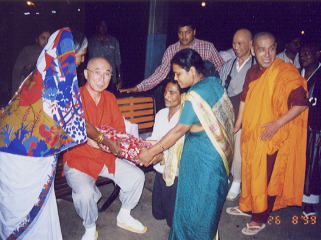

太通老師は衣を脱がれ、佐々井上人が差し上げた赤いシャツを着て数珠を首にかけてくつろいだ姿である。全員乗り込んだ後、再びホームに出てきていただいて、信者の一家族がアンベードカル博士の像を供養するのを、ベンチに腰掛けて受け取っていただいた。佐々井上人が嬉しそうに笑って「老師は気さくな方ですなぁ。差し上げたシャツを早速着ておられる。首から数珠をかけたところは、さながらヒンドゥーのサドゥー(行者)みたいですな」と、自分が真っ赤なシャツを差しあげたくせに面白がっている。

発車が近づいて、乗り込まれた後も、窓越しに覗き込むと、通路向こう側の板張りの座席に座を組んで、佐竹和尚らと何か話しておられた。内から外は見えないようであった。じつに過密なスケジュールの強行軍だったので、一行の皆さんもほっとしておられるのがよくわかった。それほどナグプール訪問はたいていの方々にとっては観光では味わえない強烈さがあり、非日常の体験なのである。

列車を見送った後、後に残された原田正道老師と小生、それに佐々井上人にボディーダルマと彼を支援する印日国際青年仏教会のマドゥーさんらをはじめとする青年四人とで ジープ二台に分乗して、カルナタカ州のビジャプールへ出発した。なにしろ距離にして八百キロメートル、片道十六時間のドライブである。一台はお上人のジープで、運転手はもちろん専属の名ドライバー、サイレースである。もう一台はレンタカーを借りている。

およそ二時間おきにに茶店に入り、チャイを飲んで休憩しながら、夜道を走るのである。北東インドと違い道路は日本と同じくらいきれいに舗装されている。ナグプール駅前を午後九時に出発し、翌日二十七日の午前九時五十分、十三時間走って、ようやくソーラプールというダム湖のある町を通過。マハラシュトラ州とカルナタカ州の州境である。午後一時すぎにビジャプールの町はずれで、出迎えの一行と出会った。なるほど十六時間かかっている。

『中央インド・ナグプールを中心に活動しておられる佐々井秀嶺上人を十一年ぶりにお訪ねした』

| 遂に釈尊像はインドへ!(ニューデリー・八月二十五日) | |||

二ヶ月ほどおまつりして、そのあと、佐々井上人の手によって、ダコイット(盗賊団)から仏教徒に改宗した人々の村に差し上げるという。 お釈迦様の妙法無量の性功徳に浴して、これまで迫害され、反逆し、すさんでしまった人々の心が平和になることを願うばかりである。インドにはない髭のあるお釈迦様は、今、ふる里に新しい法輪を転じ始められた。 |

| 「命がけのケーキカット」(ナグプール・八月三十日) | ||

八月三十日であるが、今では、さまざまな会場、さまざまな主催で行われ、お上人はクタクタになり、疲労困憊する。人々はお上人がうとうととしていようがおかまいなしに、熱狂的にプログラムを進める。 クライマックスは、お上人がケーキカットをするときで、最初の一切れは主催者代表が手ずから、お上人の口に入れる。私も日本からきたバンテ・ジー(坊さん)だからということで、二切れ目を戴く栄誉に浴し、口に入れてもらったが、毒入りカレー事件が頭をよぎって、一瞬、「怖いなあ」、と思った。 ここ半月ぐらいの間にお上人は何度、ケーキの一切れ目を口に入れてもらうであろう。命を捨ててかかっているひとがここにいる。そういう思いがした。

マンシールというところは龍樹菩薩の聖地で龍信仰の中心地である。祝賀パレードは雨期の終わりの断続的なスコールに濡れながら、トラックやジープ、バイクを連ね、楽隊入りで若者たちは踊り狂う。スピーカーの音量はすさまじく、片方の指を耳に突っ込みながらビデオカメラを構えなければならなかった。ナグプールほど仏教旗が美しくはためく所は他にないであろう。 |